Quella che vi raccontiamo è la storia di una guerra seguita da un'altra guerra. Sì,…

Ruanda, la storia segreta dell’Olocausto Africano. Capitolo I

Il Manifesto Bahutu 1957 L’era Hutu Power in Ruanda.

Il 24 marzo 1957 viene pubblicato un documento di dodici pagine dal titolo: “Note sull’aspetto sociale del problema raziale indigeno nel Rwanda”. Il documento e’ conosciuto come il Manifesto Bahutu. A redigerlo è un gruppo di “esperti” della congregazione dei missionari belgi: i Padri Bianchi e alcuni Vescovi delle città dello Zaire (attuale Repubblica Democratica del Congo) di Bukavu e Goma.

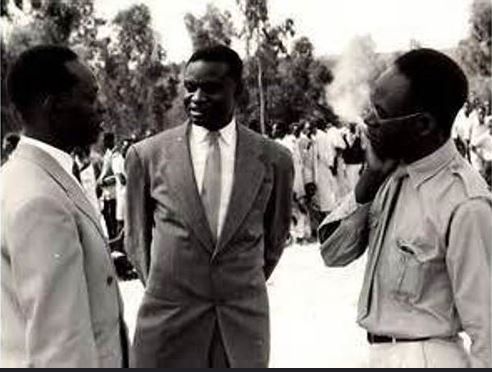

Per non far capire all’opinione pubblica internazionale che questo documento è frutto di una palese interferenza politica della Chiesa Cattolica, i Padri Bianchi lo fanno passare come un documento ideato da nove intellettuali hutu ruandesi che apporranno solo la loro firma: Maximilien Niyonzima, Grégoire Kayibanda, Claver Ndahayo, Isidore Nzeyimana, Calliope Mulindaha, Godefroy Sentama, Sylvestre Munyambonera, Joseph Sibomana e Jouvenal Habyarimana.

Il manifesto si basa sulla teoria “storica – etnicista inventata dal colonialismo belga che individua i tutsi (i Ibimanuka – Discesi dal cielo) come una popolazione nilotica proveniente dall’Egitto o dall’Etiopia che colonizzò il Ruanda schiavizzando la popolazione originaria del paese: gli Hutu (quelli trovati sul luogo)

Partendo da questa teoria, il manifesto rivendica un processo democratico del paese capace di metter fine alla dominazione aristocratica dei tutsi e al servilismo feudale di cui gli hutu erano costretti. Il manifesto dichiara che il processo democratico del paese deve necessariamente passare attraverso la promozione collettiva del popolo e l’emancipazione degli hutu che devono acquistare pieni diritti come i tutsi, senza però rimpiazzare quest’ultimi creando un nuovo rapporto di dominio.

Le rivendicazioni sociali e politiche del manifesto sono descritte nelle terza parte del documento e si strutturano in tre obiettivi principali:

1. la promozione politica della maggioranza hutu (dissoluzione dei capi tradizionali e della monarchia tutsi e libere elezioni);

2. la soluzione del problema raziale indigeno in Ruanda (un solo popolo senza differenze etniche);

3. la riforma agraria (abolizione del servilismo feudale, introduzione della proprietà individuale dei terreni, instaurazione di un credito rurale per lo sviluppo agricolo del paese).

Il colonialismo tutsi peggio di quello europeo.

Il Manifesto Bahutu apparentemente contiene rivendicazioni progressiste e social democratiche ma in realtà è il testo base per la supremazia razziale degli hutu sui tutsi. Tra le righe del documento si comprende che l’aspetto raziale indigeno in Ruanda è causato dal monopolio economico, politico e sociale dei tutsi. “Qualcuno si domanda se esiste veramente un conflitto sociale o se è un conflitto raziale. Noi pensiamo che queste riflessioni siano semplice letteratura. Nella realità e nel pensiero del popolo il problema non è sociale. Il problema risiede nel monopolio politico che i tutsi dispongono. Un monopolio politico che, esaminando le attuali strutture esistenti, si trasforma in un monopolio economico e sociale dei tutsi che, con grande disperazione per gli hutu, condanna la maggioranza della popolazione a restare eternamente della mano d’opera subalterna.”

L’origine di questo dominio sulla maggioranza della popolazione, secondo il Manifesto, proviene dal colonialismo tutsi. Gli autori del documento, attraverso un’abile falsificazione storica, identificano gli hutu come vittime dei coloni tutsi. La tesi è sviluppata grazie alla teoria del “colonialismo a due fasi”. La prima sarebbe quella dei tutsi sugli hutu e la seconda sarebbe quella dei belgi sui ruandesi in generale.

I Padri Bianchi e i vescovi zairesi fanno comprendere che la seconda fase del colonialismo ha salvato il paese. “Senza gli Europei noi saremmo stati condannati ad uno sfruttamento disumano e, tra i due mali bisogna scegliere il minore”, cioè il colonialismo europeo, “un colonialismo progressista e buono rispetto alla supremazia razziale dei nilotici”.

Il Manifesto attua una distinzione della popolazione ruandese della colonia belga. I dominati (hutu) e i dominatori (tutsi) vengono raffigurati come due popolazioni etnicamente distinte. Volutamente i Padri Bianchi non si soffermano a riflettere come due etnie diverse potessero parlare la stessa lingua (il Kinyaruanda, lingua bantu), avere gli stessi usi e costumi e vivere perfettamente mischiati negli stessi villaggi e negli stessi quartieri urbani.

Come giustamente fa notare lo storico belga Bernard Lugan, il Manifesto Bahutu è un manifesto essenzialmente raziale. Un testo estremista poiché’ si basa sulla distinzione di due blocchi etnici ben distinti ed incita la maggioranza hutu a ribellarsi alla minoranza tutsi invece di parlare del popolo ruandese nel suo insieme.

Il contesto storico del Manifesto Bahutu.

Con la fine della seconda guerra mondiale anche il potere coloniale belga comincia a sgretolarsi, sotto la spinta dei vari movimenti africani d’indipendenza che miravano allo smantellamento dei privilegi di sfruttamento europeo sul continente. Nel 1952 la tutela belga annuncia la preparazione di un piano decennale di sviluppo nel Ruanda e nel Burundi per preparare le due colonie all’indipendenza che potrà essere concessa a lungo termine.

L’opposizione più radicale in Ruanda contro il colonialismo belga era promossa dal ceto locale che l’amministrazione belga aveva privilegiato per assicurare il suo dominio sul paese: i tutsi. Come in Burundi anche in Ruanda fu l’ex aristocrazia tutsi, divenuta piccola borghesia amministrativa, militare e commerciale, a guidare i sentimenti indipendentisti. Il progetto di indipendenza della intellighenzia tutsi non era basato sull’etnicità ma sul nazionalismo.

Ogni ruandese, (hutu o tutsi che fosse) aveva il diritto di gestire il proprio paese senza interferenze esterne soprattutto se provenienti dall’ex potenza coloniale, quindi l’indipendenza dal Belgio era un diritto per i ruandesi e non una concessione da parte della potenza coloniale.

La piccola borghesia tutsi concordava con il governo belga sulla necessità di un periodo di preparazione all’indipendenza ma sulla base di precise condizioni: la fase di transizione non poteva durare più di due anni, il periodo doveva essere limitato al passaggio di consegne tra l’amministrazione belga e la futura amministrazione ruandese, a favorire la nascita di partiti ruandesi maturi ed, infine, alla preparazione di libere elezioni.

La reazione del Belgio, identica alla reazione di altre potenze coloniali dell’epoca come Francia ed Inghilterra, fu quella di appoggiare la costituzione di forze politiche locali più disposte a collaborare con l’ex potenza coloniale una volta ottenuta l’indipendenza.

Costretto dagli avvenimenti, il colonialismo belga sostenne la creazione di forze politiche di espressione etnica facendo leva sugli hutu, la maggioranza povera e lontana dal potere. Il compito di creare una intellighenzia politica hutu fu affidato alla Chiesa Cattolica

Il risentimento della maggioranza della popolazione verso le imposizioni e le repressioni subite nei decenni coloniali venne abilmente incanalato non verso lo stesso potere coloniale ma verso la sua interfaccia locale: i tutsi. Grazie al sostegno finanziario del movimento internazionale democratico cristiano, la Chiesa Cattolica e il Belgio favorirono la creazione di partiti “hutu” da contrapporre alla versione più radicale dell’indipendenza portata avanti dai tutsi.

Il Manifesto Bahutu fu ideato dalla Chiesa Cattolica per dotare questi partiti “hutu” di uno spessore ideologico che confondesse e nascondesse la loro politica basata sulla supremazia razziale, offrendo loro una maschera piena di propositi democratici e progressisti.

Le dirette conseguenze del Manifesto Bahutu.

La conseguenza diretta di questo manifesto, apparentemente moderato, fu la distinzione netta tra hutu e tutsi che portò ad una radicalizzazione etnica della politica del paese. Il Manifesto è da considerare come il punto di partenza dell’azione politica dei leader hutu che nulla ebbero ad invidiare ai loro omologhi nazisti.

Qualche mese dopo la pubblicazione del documento, alcuni tra i gli intellettuali hutu che lo firmarono fonderanno dei partiti politici etnici basati sull’odio razziale. Grégoire Kayibanda fonderà il Movimento sociale Muhutu che diventerà PARMEHUTU nel 1959. Juvenal Habyarimana fonderà l’Associazione per la Promozione Sociale delle Masse (APROSOMA).

Nello stesso periodo inizia la campagna per le elezioni amministrative che vide la supremazia del ceto politico hutu estremista sorto ideologicamente dal Manifesto Bahutu, che gestirà il potere per trenta lunghi e dolorosi anni. Durante la campagna elettorale i partiti tutsi si concentrarono sul diritto di autodeterminazione del popolo ruandese e la rivendicazione dell’indipendenza dal Belgio. Al contrario i pariti hutu si concentrarono contro il “colonizzatore di razza etiope” rivendicando l’espulsione di tutti i tutsi dal Ruanda e la loro deportazione in Etiopia.

Nel 1959 viene inaugurata la pulizia etnica che culminò nel genocidio del 1994.

Con queste premesse, la rivolta hutu del novembre 1959 (mascherata come rivolta contadina) assunse immediatamente una dimensione di pulizia etnica e fu il primo atto dei numerosi massacri perpetrati verso i tutsi dietro lo stimolo delle forze politiche che avevano sostenuto il riscatto della maggioranza oppressa: Belgio e Chiesa Cattolica. Centinaia di tutsi vennero massacrati durante la rivolta e 22.000 di essi vennero deportati in un campo di concentramento a Bugesera all’est del paese (all’epoca una area insalubre). All’indipendenza del Ruanda, nel luglio 1962, 120.000 tutsi erano stati costretti a fuggire dalla morte trovando rifugio nei paesi vicini.

Un tentativo di vendetta, perpetuato nel Natale del 1963 da una minoranza di tutsi esuli in Burundi, provocò la reazione del governo Bahutu nel gennaio 1964 che vide l’eliminazione di 100.000 tutsi e la decapitazione di tutta la leadership politica e intellettuale tutsi ancora presente nel paese. Questa nuova ondata di pulizia etnica provocò un secondo esodo di 250.000 tutsi. In meno di due anni dall’indipendenza la metà della popolazione tutsi in Ruanda si trovava in esilio in Uganda, Burundi, Zaire e Tanzania.

Una nuova ondata di pulizia etnica fu attuata nel 1973 e culminò con la presa del potere (tramite colpo di stato) di Juvenal Habyrimana che da giovane aspirante prete era divenuto prima politico poi Generale dell’esercito. Di fronte a questa polarizzazione in Ruanda, la minoranza tutsi del vicino Burundi, riuscì a prendere il controllo del paese grazie al fatto che l’esercito locale creato dai belgi era interamente nelle loro mani. I tutsi al potere in Burundi riuscirono a respingere tre tentativi di colpo di stato ideati da genocidari hutu (appoggiati dal Ruanda) attraverso il massacro della élite hutu e di diverse migliaia di civili.

Nel corso dei decenni successivi all’indipendenza, questo Manifesto assumerà un ruolo di riferimento per gli hutu al potere e ulteriori elaborazioni ideologiche lo trasformeranno nel testo fondamentale di giustificazione razziale per le politiche di repressione della minoranza tutsi che culmineranno con la teoria del “Hutu Power” (Potere agli Hutu) di Habyrimana degli anni ’70 e con il piano di “Soluzione Finale” ideato e attuato negli anni ’90.

L’era razziale in Ruanda.

Il colpo di stato del 1973 permise a Habyrimana di portare al potere la fazione più estremista degli hutu: quella del clan hutu del nord, proveniente dalle prefetture di Gisenyi e di Ruhengeri. Gli hutu del nord si consideravano gli unici che non avevano subito il dominio tutsi. Il nuovo regime giocò la carta etnica per isolare l’élite hutu del centro e del sud accusata di essere troppo “moderata” verso i tutsi. Le origini “etniche” furono registrate nelle carte di identità nazionali (come all’epoca dei belgi) e servivano per determinare l’accesso alla scuola, alla sanità e al mondo del lavoro attraverso il sistema di “quota razziale” che attribuiva ai tutsi il 9%.

Grazie alla copertura mediatica internazionale del Belgio e successivamente della Francia; grazie alla complicità della Chiesa Cattolica e dell’Internazionale Democratica Cristiana, il regime razziale hutu in Ruanda riuscì per trent’anni a far credere al mondo intero di essere un regime democratico. Durante il periodo del partito unico, Habyrimana giocò sull’ambiguità della gestione del paese a favore della maggioranza. Durante l’apertura al multipartitismo giocò sull’ambiguità della volontà elettorale della maggioranza. Per i cittadini occidentali e anche per qualche politico democratico cristiano in buona fede, entrambi ignoranti della dinamica razziale in atto nel paese, questa propaganda funzionò perfettamente.

In codice la gestione del paese a favore della maggioranza significava gestione del potere a favore degli hutu. La volontà elettorale della maggioranza era la volontà hutu visto che tutti i partiti in Ruanda erano su base etnica. I partiti misti (hutu e tutsi) venivano fortemente ostacolati attraverso l’eliminazione fisica dei loro leader.

In breve tempo Habyarimana trasformò il ceto estremista hutu in un famelico clan aggrappato al potere e allo sfruttamento delle risorse del paese, mascherando queste pratiche di arricchimento e la conseguente dittatura dietro l’ideologia del riscatto hutu, mentre la maggioranza della popolazione, in primis gli hutu, sprofondava nella miseria totale.

Grazie alla ex potenza coloniale, alla Francia e alla Chiesa Cattolica, il Ruanda conobbe trent’anni di dittatura a forte connotazione razziale. Questa dittatura conteneva molte similitudini con l’ideologia nazista del genocidio. Queste similitudini furono dimostrate nel 1994 durante i 100 giorni dell’orrore della Soah Africana.